生物界的吃與被吃的關係,就像人類社會的軍備競賽攻防戰一樣,不斷在升級攻擊武器和防禦裝備的性能,只是他們是在自然史中經歷了百萬、千萬甚至上億年的修改設計。昆蟲為了抵禦天敵的攻擊,所演化發展出的各式特色裝備:像是台灣大蝗的狼牙棒後腿、荔枝椿象的腐蝕性分泌液和放屁蟲的高溫嗆鼻化學屁。這些都是為了逃避天敵的捕食,應運而生的「防衛固守、重層嚇阻」的生存策略。

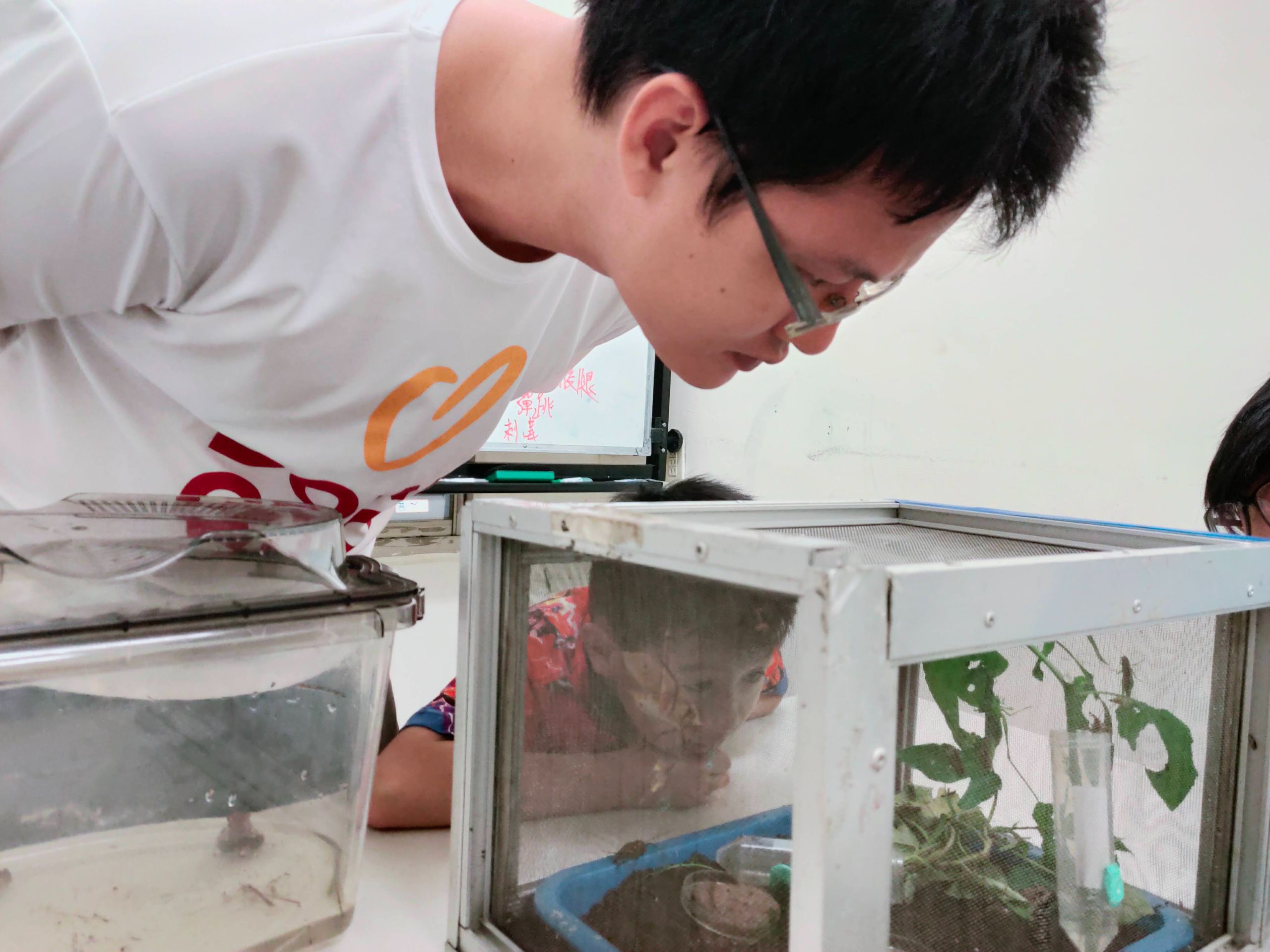

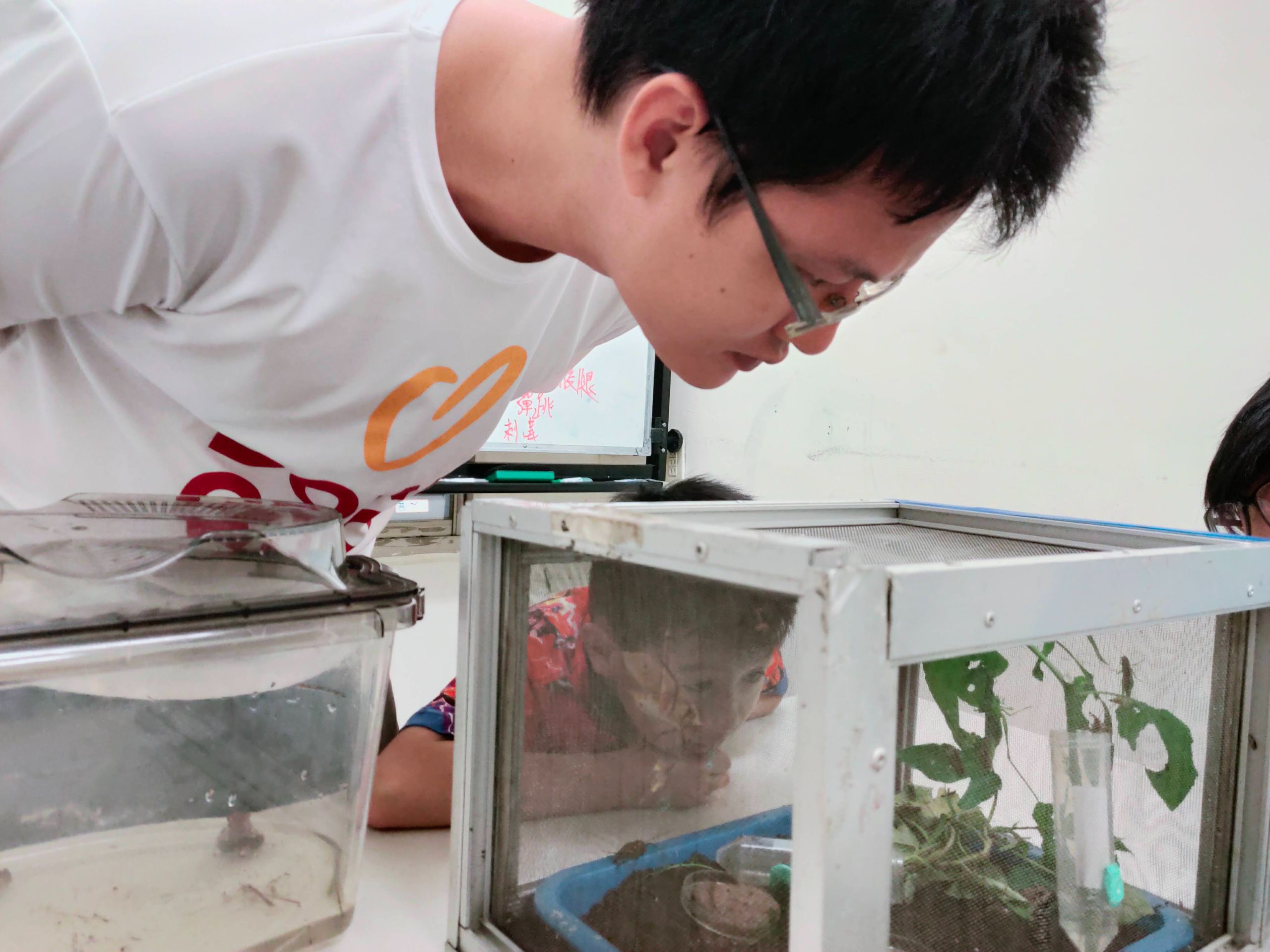

青蛙作為昆蟲常見的天敵,觀察牠們和昆蟲的進攻防守關係,可以讓我們了解生物環境演化適應的策略,也讓孩子去親近了解大自然。這次課程從南港後山「移防」兩隻拉都希氏赤蛙和兩隻澤蛙,從牠們的基本辨別特徵、求偶的聲音反應介紹,再進行到刺激的活體接觸,把這群都市孩子搞的驚聲尖叫。好笑的是都已經說沒有毒也不會咬人,還可以看到男孩子顫抖的雙手捧起小青蛙。不過也有女學生反應青蛙比起昆蟲,沒那麼可怕,更好親近。從這樣的體驗過程,也讓大家分享自己對陌生生物的恐懼與感覺,替理性的科學知識增加了些情緒溫度。

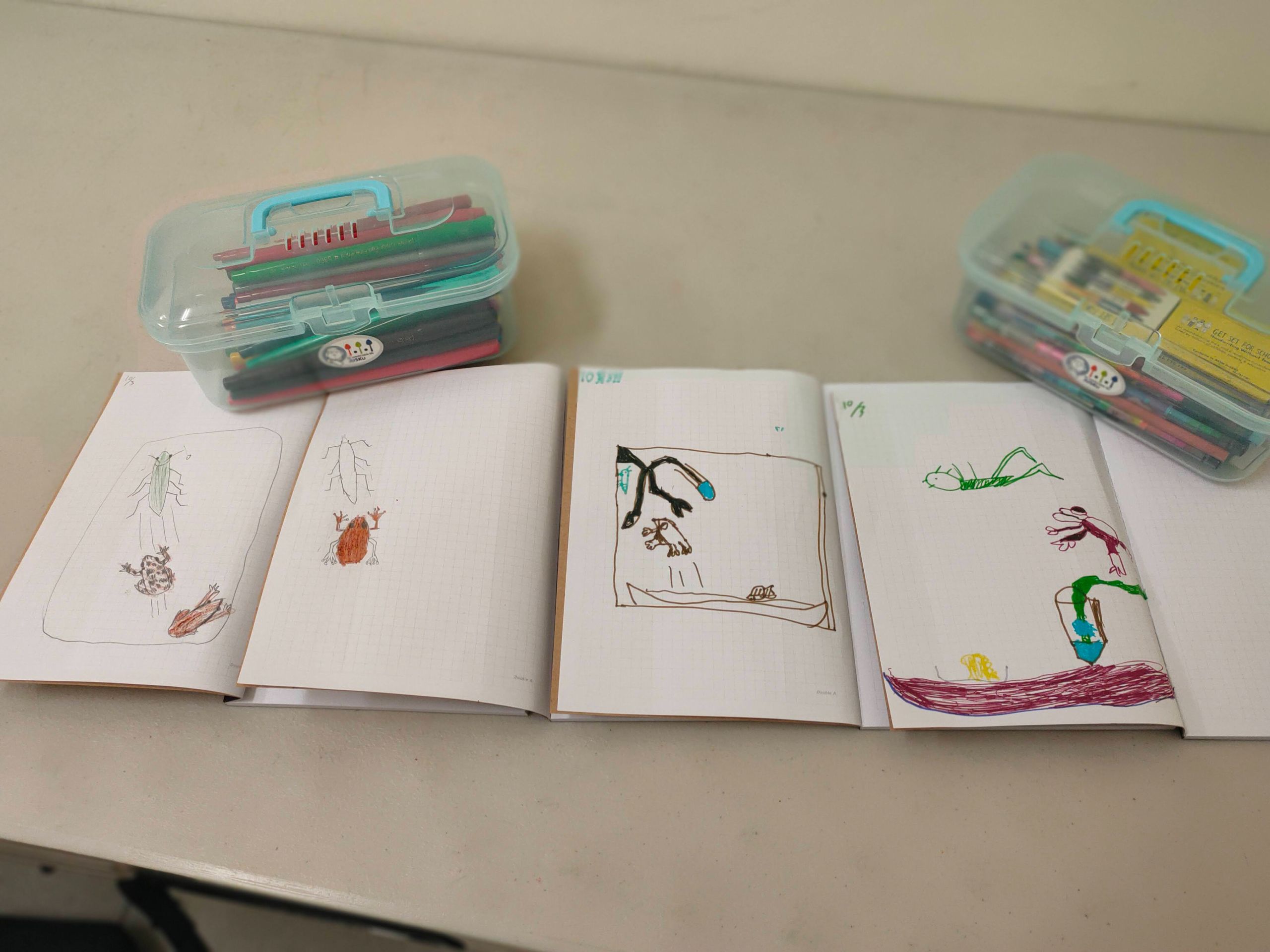

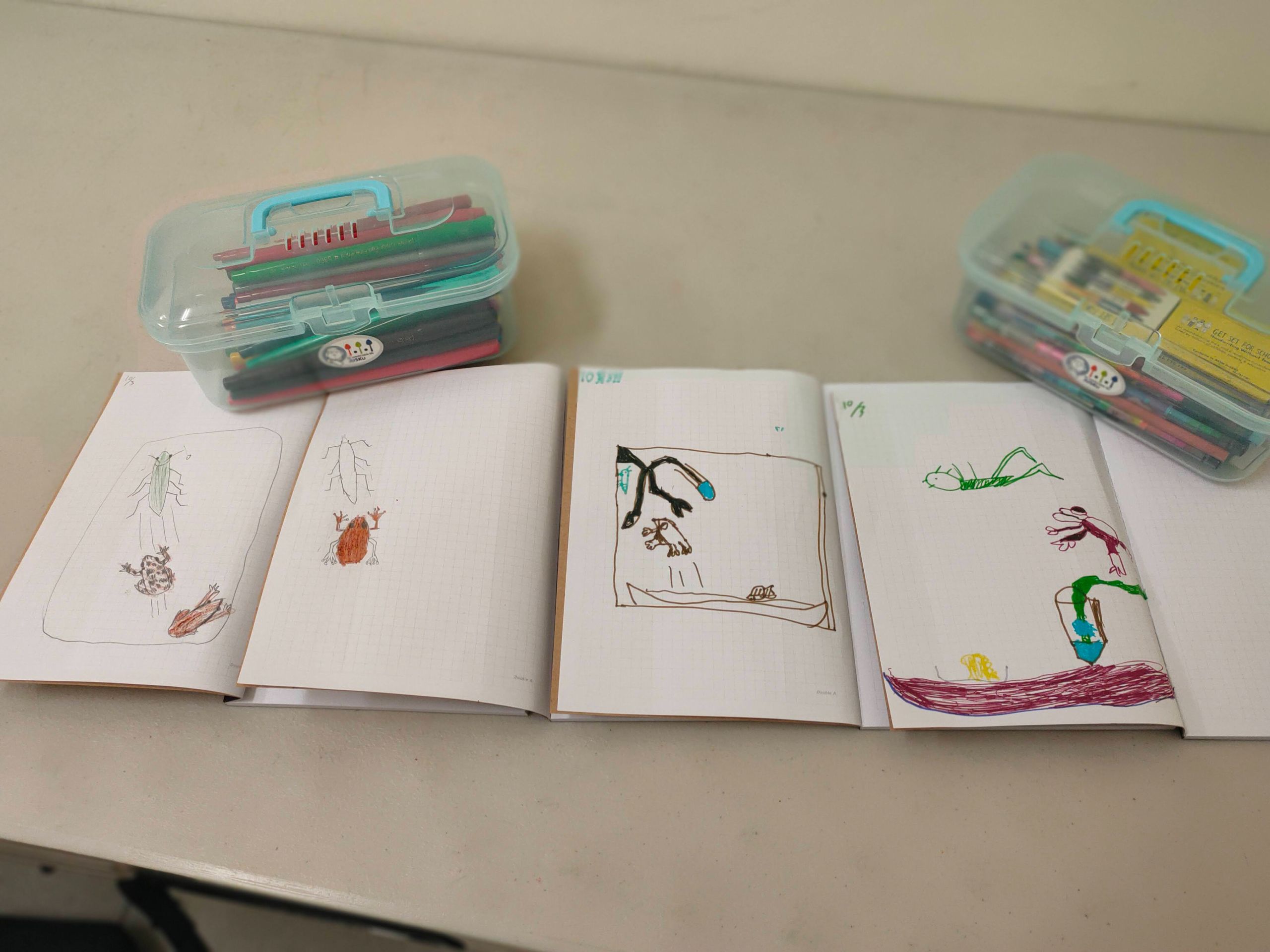

緊接著就是動物行為實驗登場,我們押注觀察,看看草叢昆蟲箱裡面那種防禦機制的昆蟲會最先被青蛙吃掉。比起蚱蜢和螽斯這類很會跳的昆蟲,黃斑鐘蟋蟀、禾蛛緣椿象和竹節蟲是被孩子認為最先「領便當」的獵物。在十分鐘的觀察等待,出乎意料之外,最常被攻擊的竟然是像台灣擬騷斯這類較大型的昆蟲。我們進一步討論思考,會不會是因為牠的體型比較大,目標物大容易被觀察到,所以在昆蟲箱裡面反而更容易被攻擊。孩子們更提出進一步的實驗測試,如果選幾隻昆蟲和青蛙關在比較小的空間裡面,獵食狀況會不會因此改變,這樣的預測因為課程時間有限,我們這次來不及測試。最後還需讓他們好好畫畫記錄下這次的實驗觀察和公眾分享自己記錄結果。

#如苗兒童創作學苑

#蟲蟲先生的科學教室

#達文西的跨域科學班STEAM x Sustainability for Education

#昆蟲仿生科學實驗

#108課綱科學素養教

.jpg)