作為祖孫跨世代的連結,蟋蟀或許是一個話題橋樑,串接起民國四五零年代的祖父母與一百年前後的孫兒。特別是俗稱黑龍仔的黃斑黑蟋蟀(Gryllus bimaculatus),是過去農業時代鬥蟋蟀的主要物種,現在則是水族館的常見飼料昆蟲,拿來飼養肉食性的觀賞魚、兩棲爬蟲寵物。想起小時候在都市的公寓養了五對蟋蟀夫妻,每每到夜晚,在寂靜的巷弄裡面,傳響著我們家蟋蟀的求偶聲,對於農村長大的母親而言,那是老家生活的回憶音樂;但是對於都市長大的朋友,是鄰居走調的小提琴練習曲。

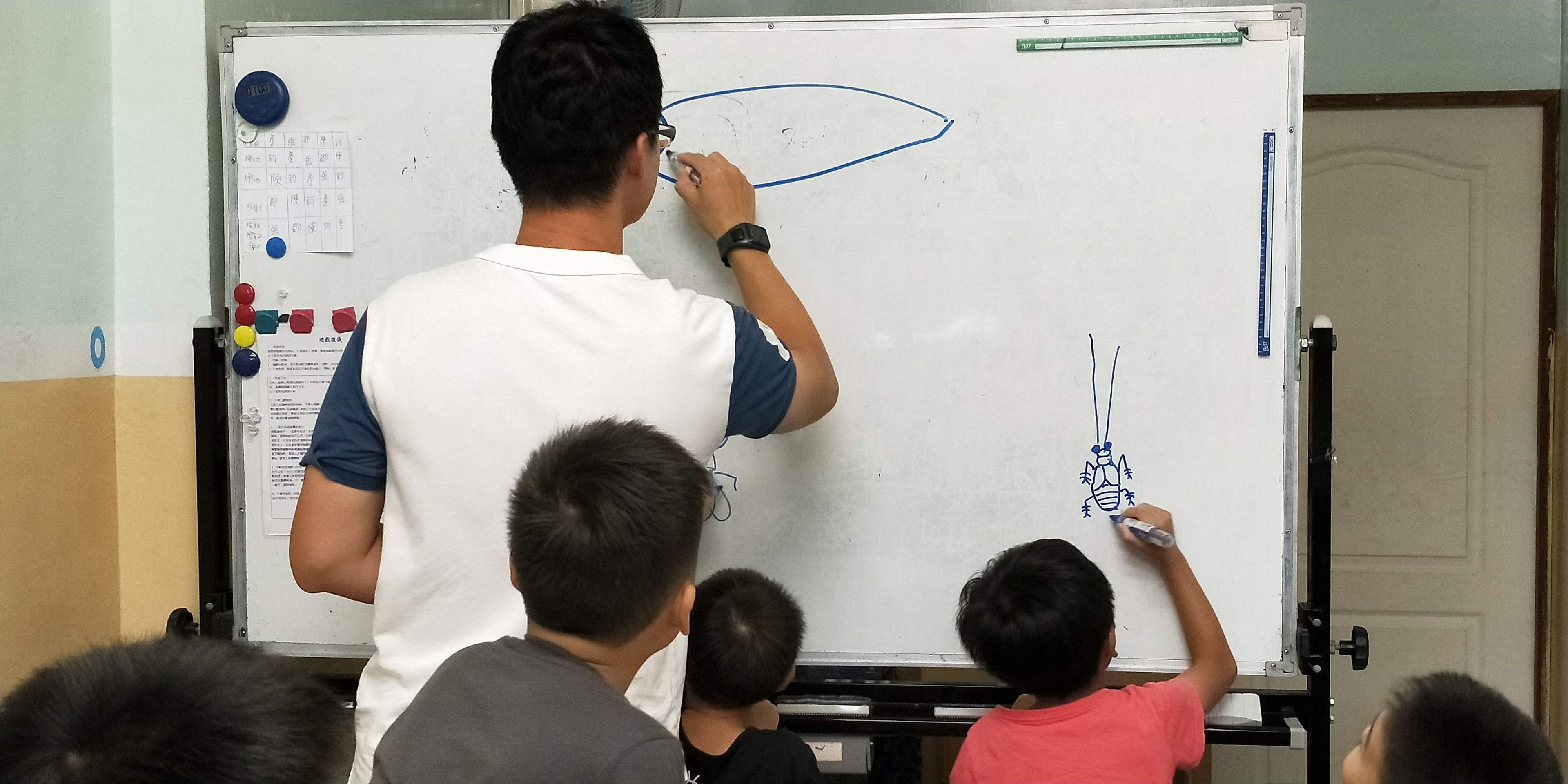

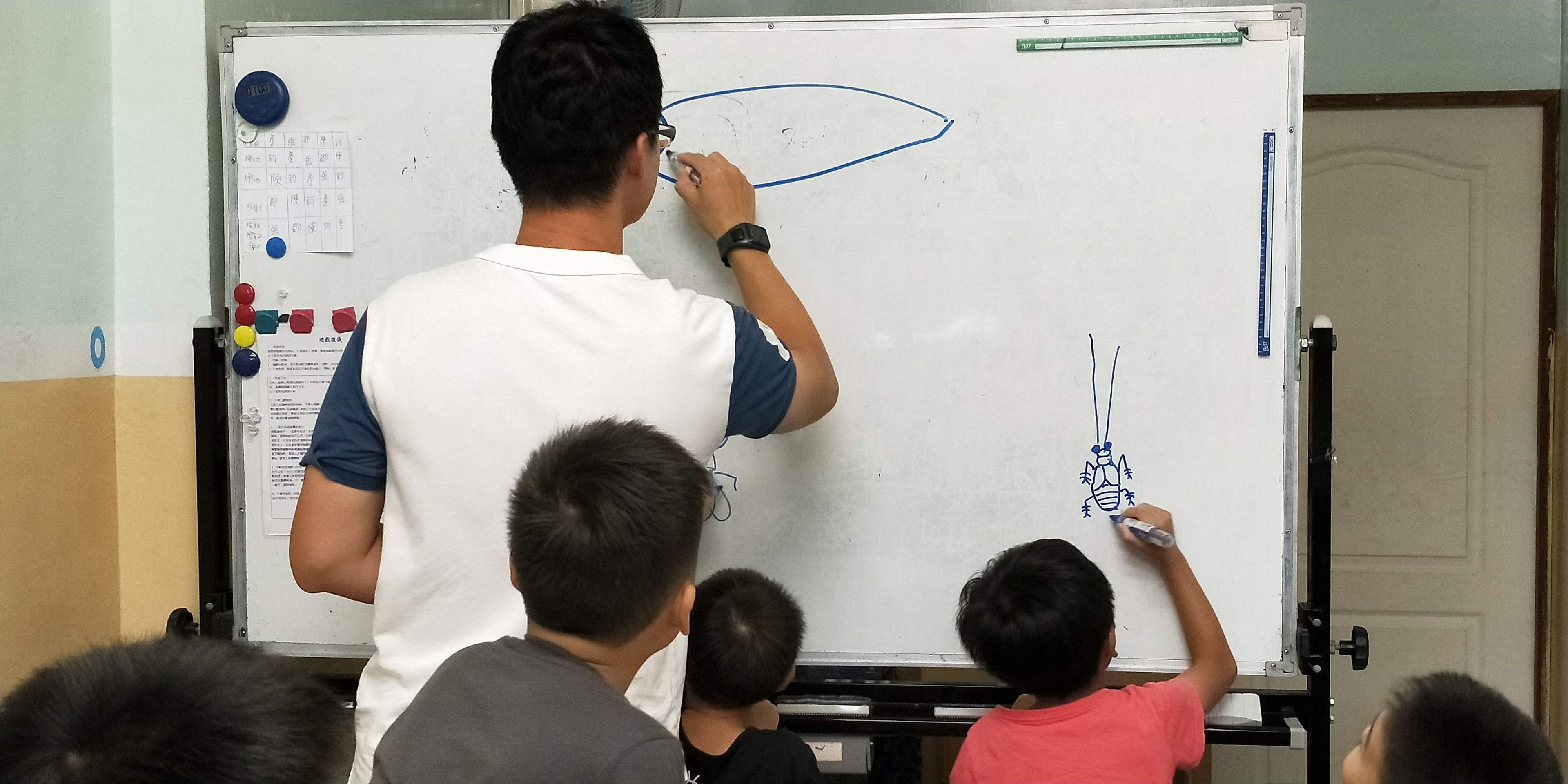

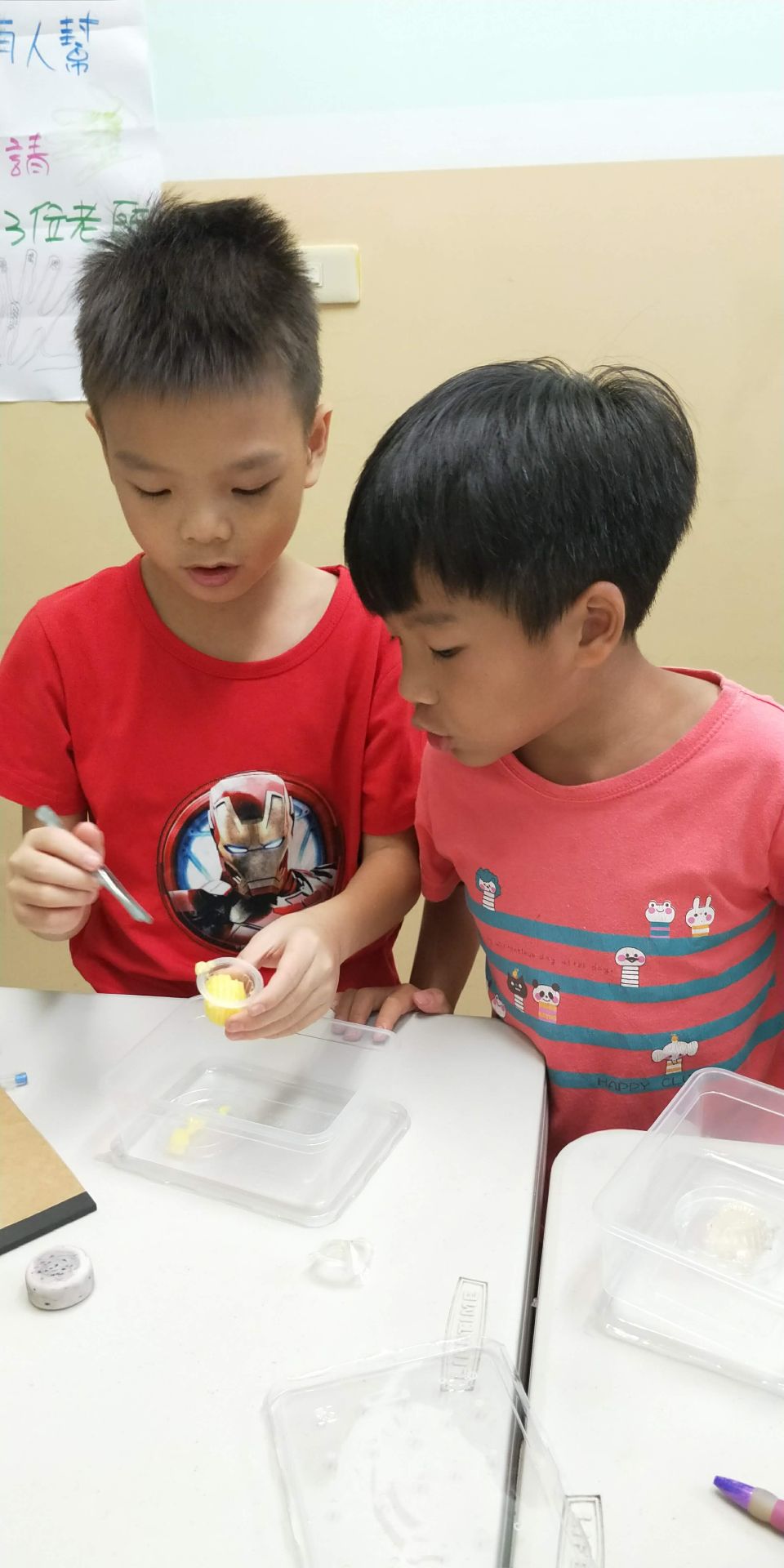

為了讓孩子能夠更近距離觀察紀錄草叢昆蟲的生命歷程,這次從水族館買回一批黃斑黑蟋蟀,做為回家飼養觀察的作業。先從基本的若蟲、成蟲、雄蟲和雌蟲的分辨開始介紹。「翅膀硬了想飛啦」就是成年的蟋蟀,準備求偶交配,但是牠們的翅膀已經喪失飛行功能,只有在求偶時作為溝通用的工具。「屁股三根毛」的是雌蟲(女生),中間那根特別長的毛是她的產卵管,在下蛋時可以把蛋塞進土裡。

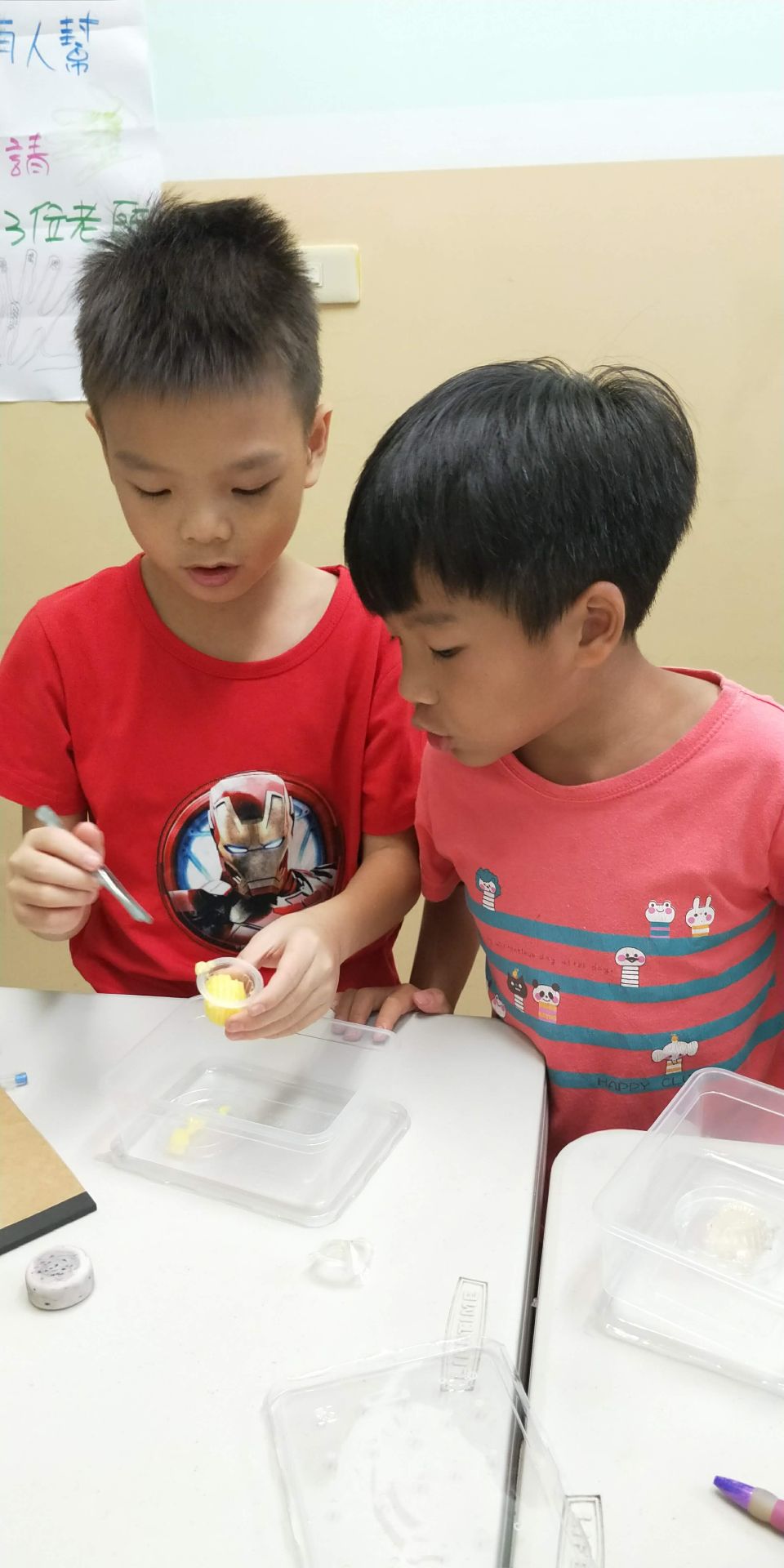

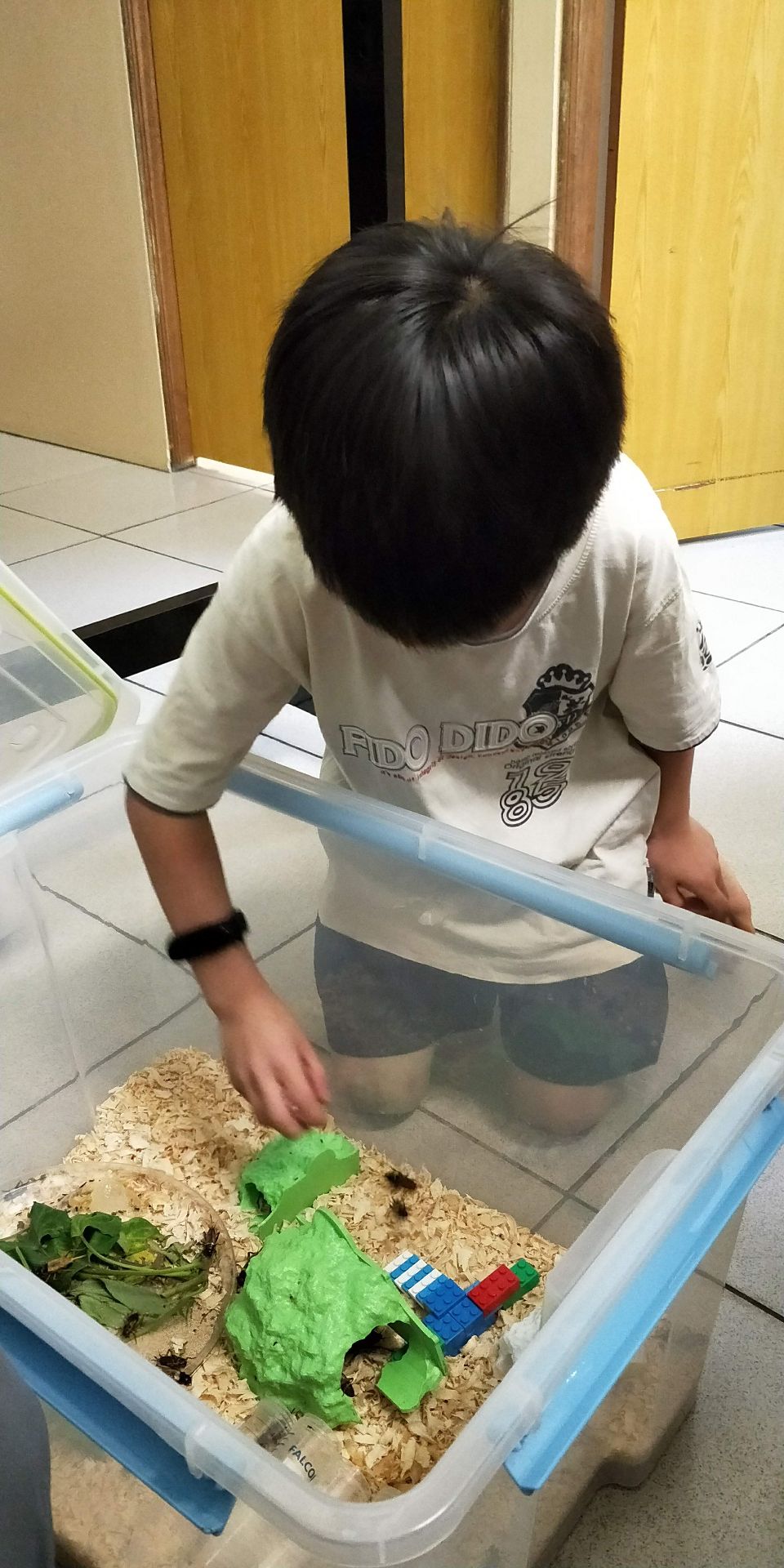

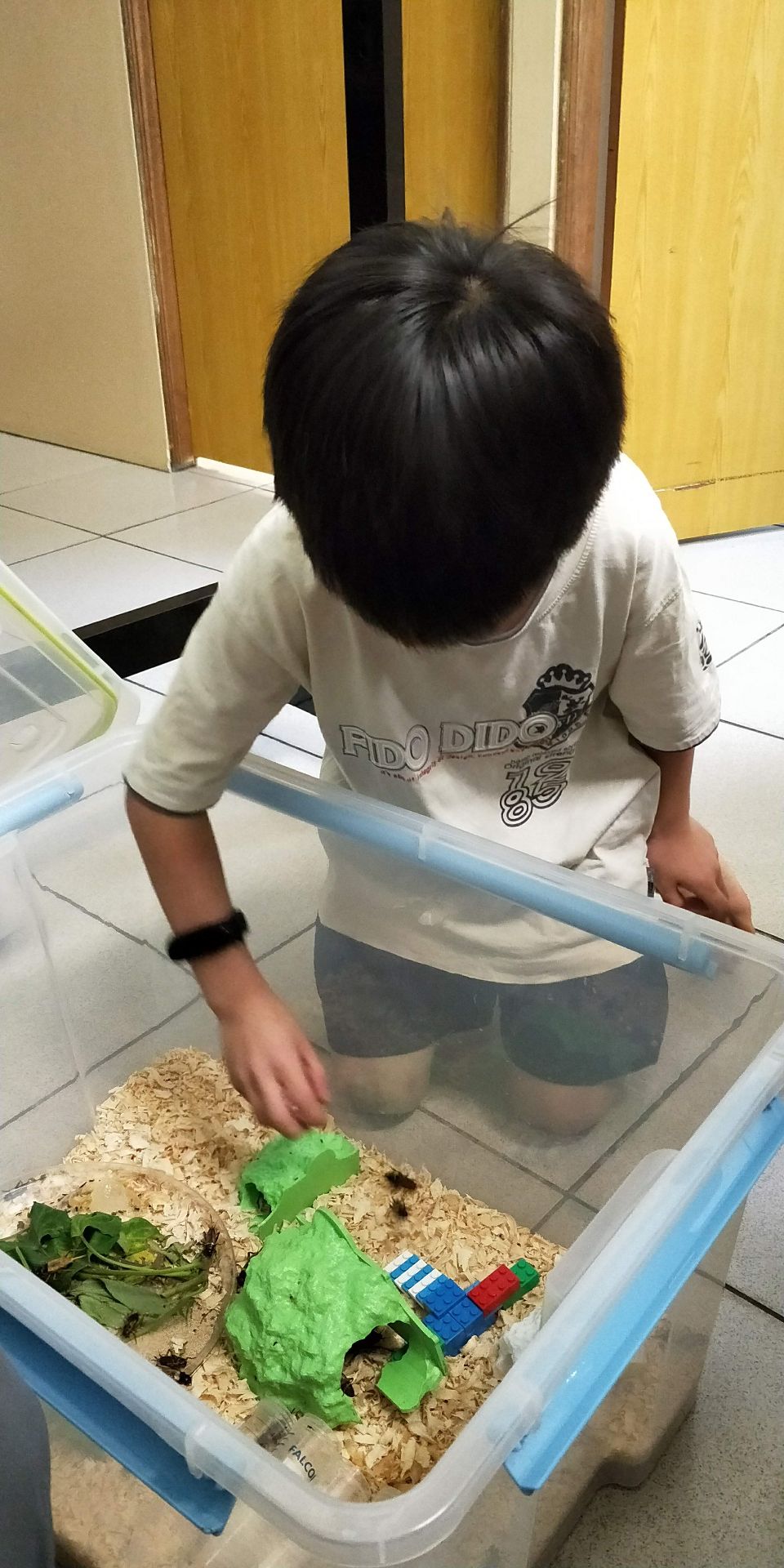

接著開始佈置蟋蟀的簡易套房,在塑膠盒放入飼料房、食物和嚴選的蟋蟀。然後我們開始討論起蟋蟀平日的照顧與例行工作,確保孩子回家後延續課堂上的熱情,有盡到人道責任。而昆蟲因為生命週期短暫,黃斑黑蟋蟀的ㄧ生只有三到四個月,成蟲期又有明顯的求偶行為,這些特性,剛好適合作為回家觀察作業,讓孩子在都市的生活,增添些鄉土的生物氣息,並且開啟科學素養的養成。當然也希望這會是他們和高齡長輩的一個話題,儘管四五年過去,上百代的的蟋蟀世代,但是對於上上一代而言,蟋蟀的求偶聲仍未曾改變,是以前鄉村夜晚涼椅上的回憶。

#如苗兒童創作學苑

#蟲蟲先生的科學教室

#教室內的野外實習

#108課綱科學素養教育

.jpg)